ブログ

久しぶりの祭事~鍬入れの儀~

2022-08-23

久しぶりの地鎮祭です。

ずっとコロナ禍だったので約3年ぶりの地鎮祭になりました。

地鎮祭は、一般的に「ぢちんさい」や「ぢまつり」と言っていますが正しくは、「とこしずめのまつり」と訓みます。

ずっとコロナ禍だったので約3年ぶりの地鎮祭になりました。

地鎮祭は、一般的に「ぢちんさい」や「ぢまつり」と言っていますが正しくは、「とこしずめのまつり」と訓みます。

工事が安全に事故が起きない様に神主様にご祈祷していただき、安全祈願する儀式のことです。

土地の神様に土地を利用させてもらうお許しを得て、工事の安全を祈願するという意味があります。御供物も海の幸山の幸、そしてお酒(御神酒)を捧げます。

神道とは森羅万象の全てに神々( 八百万の神)が存在するという、日本独特の神話の世界感が溢れるロマンティックな宗教です。はたして宗教と呼べるものか?も不明です。文化なのかもしれません。

私は今までにもう200回くらいは地鎮祭で鎌入れをしたと思います。

ですがその都度 気持ちを新たにスイッチして、欲にまみれた自分の心を清めて頂いた感がします。

初めて動画を取っていただき、我ながら様になっていると感じたしだいです。

神道とは森羅万象の全てに神々( 八百万の神)が存在するという、日本独特の神話の世界感が溢れるロマンティックな宗教です。はたして宗教と呼べるものか?も不明です。文化なのかもしれません。

私は今までにもう200回くらいは地鎮祭で鎌入れをしたと思います。

ですがその都度 気持ちを新たにスイッチして、欲にまみれた自分の心を清めて頂いた感がします。

初めて動画を取っていただき、我ながら様になっていると感じたしだいです。

安倍元首相 急逝

2022-07-14

先週末金曜、安倍さんが急逝した。

コロナ禍、独裁国家に囲まれた危険、戦後最大の危機的状況を感じる日本。

コロナ禍、独裁国家に囲まれた危険、戦後最大の危機的状況を感じる日本。

羅針盤を失った感のある今の日本ですが、

「失敗しても決して諦めない事、立ち上がる事が成功への道」

今年の近畿大学の卒業式での安倍さんのご挨拶です。

https://m.youtube.com/watch?v=LsM20uORG2I

我々の使命は、将来、少しでも、「いいね!」と理解していただける、第三者からみても、「素敵な建築」といわれるような、そんな「建築」を残すことしかない。

それが今の我々に出来ること。

それが今の我々に出来ること。

「いい建築」のために努力を惜しまずに、検討を重ね続ける事。

100年前に建築家ルイス・カーンが言った言葉が身にしみる。

「創造とは逆境の中でこそ見出されるもの」

建築設計を志す人として & 建築視察会記録

2022-06-27

建築視察会(勉強会)も早いもので、3年目になります。

建築設計を志す人として、必ず見ておかなければいけない建築があります。

知っておかなければいけない建築家がいます。

そのために、様々な建築展覧会に当社の若いメンバーを連れて参加してきました。

よく「継続は力なり」と言いますが、3年間も続いたということは、きっとこれからも続けられるということでしょう。

大昔、私自身も先輩から教えて頂きましたが、建築は『見て、触って、匂いを嗅いで、舐めてみて』、まさに身体感覚を磨いて五感で感じなければいけません。

名建築の設計者が何を伝えようとしているのか?それを受け止めるのも設計の技術です。

若いメンバーにその技術を、感じ方や理解の仕方を教えるのが私の役割だと思っています。

この季節(7月)になると若いメンバーは一級・二級のテストがあり、眠そうな目で視察会に参加しています。

『離見の見』という諺がありますが、試験はただの通過点に過ぎません。

設計の人生は一生です。長いのです。

だから今この一瞬が大切であり、若いうちに感覚を研ぎ澄ます訓練をしておくことが必要だと考えます。

32回目 11月6日 安藤建築視察ツアー

33回目 11月20日 松濤美術館にて白井晟一展

34回目 12月4日 高島屋にて 坂倉準三展見学

35回目 12月18日 TOTOのギャラ間で展示会見学

36回目 1月15日 構造設計者による構造に関する講義

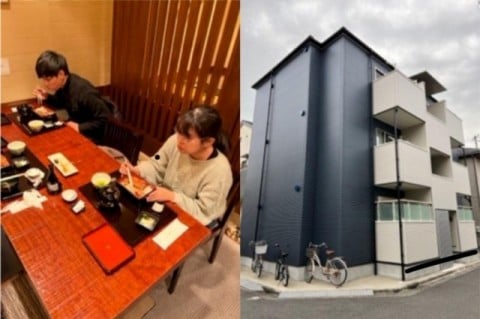

37回目 2月5日 久が原現場視察 喫茶店にて食事 坂下現場視察 ランドビジネス一連の建物視察

38回目 2月19日 神田邸視察 昼鰻にて食事 一之江のランドビジネス視察 花由館視察

39回目 3月5日

船橋本町1現場視察

湊町現場視察

laurel 現場視察

銀座山形田にて食事

鈴木ビル現場視察

奥野ビル現場視察

銀座メゾンエルメス視察

中央区泰明幼稚園 小学校視察

ルイヴィトン視察

ギンザシックス視察

40回目 3月19日

市場通り沿い高層マンション見学

本町7丁目敷地視察

南品川3丁目視察

近くの蕎麦屋で昼食

品川区豊町敷地視察

現代美術館 吉阪隆正展視察

41回目 4月2日

東日暮里1丁目計画現場視察

餅菓子屋にて団子食べる

東日暮里2丁目計画現場視察

墨田区八広4丁目計画現場視察

YKK60ビル視察

チエロエマーレで昼食

すみだ北斎美術館視察

春花園視察

42回目 4月16日

足立区梅島1丁目 敷地見学

墨田区墨田1丁目 敷地見学

中銀カプセルタワービル 解体中 見学

川崎市幸区下平間計画 敷地見学

牛繁焼肉にて昼食

43回 5月7日

夏見台3丁目計画 敷地見学

湊町現場視察

Falia視察

足立区千住緑町 敷地見学

板橋区中丸計画 敷地見学

タマヤ イタリアンにて昼食

平井C棟現場視察

ユリカロゼ現場視察

44回 5月21日

(仮称)江東区大島8丁目計画 敷地見学

(仮称)荒川区南千住5丁目計画 敷地見学

(仮称)北区志茂4丁目計画現場視察

南長崎 鰻屋で昼食

(仮称)豊島区南長崎プロジェクト

トキワ壮視察

45回 6月4日

(仮称)船橋市大久保3丁目計画 敷地視察

(仮称)八千代市萱田計画 敷地視察

(仮称)船橋市東中山2丁目計画 敷地視察

とんかつ しみず 昼食

(仮称)荒川区西日暮里2丁目計画 敷地視察

(仮称)北区西ヶ原1丁目計画現場視察

GAギャラリー視察

46回 6月18日

シーエスランバー プレカット東金工場見学

建築設計を志す人として、必ず見ておかなければいけない建築があります。

知っておかなければいけない建築家がいます。

そのために、様々な建築展覧会に当社の若いメンバーを連れて参加してきました。

よく「継続は力なり」と言いますが、3年間も続いたということは、きっとこれからも続けられるということでしょう。

大昔、私自身も先輩から教えて頂きましたが、建築は『見て、触って、匂いを嗅いで、舐めてみて』、まさに身体感覚を磨いて五感で感じなければいけません。

名建築の設計者が何を伝えようとしているのか?それを受け止めるのも設計の技術です。

若いメンバーにその技術を、感じ方や理解の仕方を教えるのが私の役割だと思っています。

この季節(7月)になると若いメンバーは一級・二級のテストがあり、眠そうな目で視察会に参加しています。

『離見の見』という諺がありますが、試験はただの通過点に過ぎません。

設計の人生は一生です。長いのです。

だから今この一瞬が大切であり、若いうちに感覚を研ぎ澄ます訓練をしておくことが必要だと考えます。

32回目 11月6日 安藤建築視察ツアー

33回目 11月20日 松濤美術館にて白井晟一展

34回目 12月4日 高島屋にて 坂倉準三展見学

35回目 12月18日 TOTOのギャラ間で展示会見学

36回目 1月15日 構造設計者による構造に関する講義

37回目 2月5日 久が原現場視察 喫茶店にて食事 坂下現場視察 ランドビジネス一連の建物視察

38回目 2月19日 神田邸視察 昼鰻にて食事 一之江のランドビジネス視察 花由館視察

39回目 3月5日

船橋本町1現場視察

湊町現場視察

laurel 現場視察

銀座山形田にて食事

鈴木ビル現場視察

奥野ビル現場視察

銀座メゾンエルメス視察

中央区泰明幼稚園 小学校視察

ルイヴィトン視察

ギンザシックス視察

40回目 3月19日

市場通り沿い高層マンション見学

本町7丁目敷地視察

南品川3丁目視察

近くの蕎麦屋で昼食

品川区豊町敷地視察

現代美術館 吉阪隆正展視察

41回目 4月2日

東日暮里1丁目計画現場視察

餅菓子屋にて団子食べる

東日暮里2丁目計画現場視察

墨田区八広4丁目計画現場視察

YKK60ビル視察

チエロエマーレで昼食

すみだ北斎美術館視察

春花園視察

42回目 4月16日

足立区梅島1丁目 敷地見学

墨田区墨田1丁目 敷地見学

中銀カプセルタワービル 解体中 見学

川崎市幸区下平間計画 敷地見学

牛繁焼肉にて昼食

43回 5月7日

夏見台3丁目計画 敷地見学

湊町現場視察

Falia視察

足立区千住緑町 敷地見学

板橋区中丸計画 敷地見学

タマヤ イタリアンにて昼食

平井C棟現場視察

ユリカロゼ現場視察

44回 5月21日

(仮称)江東区大島8丁目計画 敷地見学

(仮称)荒川区南千住5丁目計画 敷地見学

(仮称)北区志茂4丁目計画現場視察

南長崎 鰻屋で昼食

(仮称)豊島区南長崎プロジェクト

トキワ壮視察

45回 6月4日

(仮称)船橋市大久保3丁目計画 敷地視察

(仮称)八千代市萱田計画 敷地視察

(仮称)船橋市東中山2丁目計画 敷地視察

とんかつ しみず 昼食

(仮称)荒川区西日暮里2丁目計画 敷地視察

(仮称)北区西ヶ原1丁目計画現場視察

GAギャラリー視察

46回 6月18日

シーエスランバー プレカット東金工場見学

社有案件PJ コルビジェ2 完成しました

2021-12-27

中山競馬場のそばです。

コロナ禍で、無観客ということもあり、信じられないほど中山競馬場も静まり返っています。

コロナ禍で、無観客ということもあり、信じられないほど中山競馬場も静まり返っています。

完成してちょうど一月経ちますが、すでに満室です。

都心に住んでいた若者達が、同じ家賃でリモート用個室付きの広いお部屋に引っ越してこられる。

どうせ会社通勤などほとんど無いし。何が幸いするか?わかりません。

自社案件だから何でもありのデザインの筈が、ウッドショックで、結果的に消去法によるデザインになりました。

それでも多少の、意地は残ったと感じています。

外壁はノンシールサイディングです。数十年は足場をかける改修工事は必要ないでしょう。

鉄部の塗装はローバル塗装と言って、溶融亜鉛メッキに近い塗装です。

とにかく、寿命の長い建物にしました。

そして夜景は美しく、ブテックホテル風に、をコンセプトに計画しました。

どうしても無駄にコストをかけてしまって、それが設計事務所がオーナーの時の宿命で、収支は悪くなります。

インドネシアバリ戸建てプロジェクト 完成

2021-11-17

私の人生史上初 床面積1000㎡弱の鉄筋コンクリート造の平屋の戸建て計画がついに完成です。

それも海外です。

それもコロナ禍の中です。

それも海外です。

それもコロナ禍の中です。

過去30坪程度の住宅をいくつ設計してきたであろうか?

最近は個人の小住宅はもうやらないと自分に言い聞かせてきました。

飛び込みのクライアントの多くは、予算がないのに夢だけが大きくて建築費の現実を知らない人がほとんどです。

そういう若いクライアントを相手にするこちらにも覚悟が求められます。もちろん相手にも覚悟を求めます。

それでもクライアントの夢を大切にしたいので、お付き合いで設計を進めます。

そしてたいがいが、設計途中で終わります。設計料は頂戴せず、日本酒1本で終わりにします。

最近は個人の小住宅はもうやらないと自分に言い聞かせてきました。

飛び込みのクライアントの多くは、予算がないのに夢だけが大きくて建築費の現実を知らない人がほとんどです。

そういう若いクライアントを相手にするこちらにも覚悟が求められます。もちろん相手にも覚悟を求めます。

それでもクライアントの夢を大切にしたいので、お付き合いで設計を進めます。

そしてたいがいが、設計途中で終わります。設計料は頂戴せず、日本酒1本で終わりにします。

この悪い、間違った情報はテレビ番組がいけません。

テレビで発表されるような、そんな安い金額ではできないのが現実です。

建売住宅も同様です。別途工事が多くあり、営業マンが夢を語って、途中追加工事をわざと作り、そこで利益を確保します。

まして今はウッドショックで資材高騰している最中です。

友人の家とか、「どうしても頼む」と依頼された仕事以外、住宅のお仕事はお断りしています。

しかし今回のインドネシアバリの戸建てPJだけは「やむにやまれぬある事情があってどうしてもやらねばならない」そういう事態になってしまった感がありました。バリ日本国総領事館の完成に引き続き、

2年前から始まったPJです。

コロナ前です。

あの時点で、まさか、こんな事態になるとは誰も想像していなかったでしょう。

現場が始まって、一度も現場に行けずに、施工図と写真や動画だけでの監理作業です。

毎日決まって夕方6時頃になると監督から連絡が入ります。

長電話でしたが、それしか進める手立てがない中、よく完成したものだと思います。

途中何度も限界を感じつつ、始まった以上最後までやらなければ、完成するまで止められません。

他社でも海外PJのほとんどがこのような事態になったのでしょう。

こういう特別な環境の中での現場です。それでも完成出来た感慨深い建物になりました。

バリと日本の融合と調和をテーマに。

日本の良さをアピールしつつ、あまり和風にはせず、無国籍風スタイルにしました。

日本に影響を受けたフランクロイドライト的でもあります。

水平線を強く意識し、水との関係を意識する。

先週見学したヨドコウ迎賓館も上手に水を建築に利用していました。

この場所はもともとは、大規模なレストランが建っていた場所です。

数十年前とは環境が激変し、大型バスで、まとまった人数で、大勢で旅行する時代ではなくなり、少人数で海外旅行するのが一般的になってしまったのでどうしようか?と考えていた時にこの特殊な住宅の依頼があり、設計が始まりました。

解体されたレストランには骨董品のような家具や建具があり、それらの多くが銘木で造られており、今では環境問題的に伐採不可、使用不可の材料で制作されていました。

それらの再生(記憶の継承)にも心がけました。

もう二度と経験できない規模の住宅です。

いずれコロナ禍が収束したら、必ず一度は見て、確認しないといけない建物です。